技术资料

作者:网络时间:2025-09-16 14:30:24阅读数:

导读

当前,我国对污水处理效能提升的要求不断提高,各地对污水处理厂的排放标准也日趋严格。新建污水处理厂采用传统工艺往往难以满足更高的出水水质需求;而对众多仍执行一级A标准的水厂来说,升级改造已成为一项紧迫任务。尤其在氮、磷去除方面,在进水浓度普遍偏低的情况下,如何实现稳定达标已成为行业研究的关键课题。

多级AO工艺凭借占地面积小、能耗较低、脱氮效果良好以及较强的抗冲击负荷能力,正被越来越多地应用于工程实践。然而,该工艺也存在生物量不足、低温条件下运行效果不佳等瓶颈。为进一步提升脱氮除磷效率,业内逐渐开发出将生物处理与膜过滤相结合的新型组合工艺,例如AO-MBR、AAO-MBR、Bardenpho-MBR以及多级AO-MBR等,这些工艺在实际应用中均表现出良好的去污效果。尤其是多级AO-MBR工艺,融合了多级AO与MBR的双重优势,已逐步应用于新建污水处理项目,但因工程案例尚不充足,其运行经验和调控策略仍需进一步积累和完善。

在MBR工艺中,混合液悬浮固体(MLSS)浓度可达到8000~10000 mg/L,这一特性能够有效缩短生化反应时间、节约用地,显示出显著优势。然而,为减少膜污染和反洗频率、延长膜寿命,膜系统通常需要较高的曝气强度来扰动膜丝。常规生化工艺好氧区的溶解氧(DO)浓度一般维持在2~3 mg/L,而膜池因强烈曝气,回流污泥中的DO可超过6 mg/L。若将其直接回流至前段生化池,会对缺氧反硝化和厌氧释磷过程造成干扰,从而影响脱氮除磷性能。

根据《室外排水设计标准》(GB 50014—2021),常规AAO-MBR工艺通常采用膜池至好氧区400%~600%、好氧区至缺氧区300%~500%、缺氧区至厌氧区100%~200%的多级回流方式,在逐步降低回流液DO的同时维持较高的污泥浓度。然而,多级AO工艺结构更为复杂,常采用三级“缺氧/好氧”串联形式,与MBR结合时如何安排污泥回流仍缺乏相关研究。

为此,本研究构建了一套多级AO中试装置,通过对二沉池回流污泥进行曝气充氧,模拟多级AO-MBR系统中高DO回流污泥的状态,并开展多组回流方式的对比试验,旨在明确最优回流形式。试验同时关注各级反应区内污泥浓度与DO的控制,以期为未来污水处理厂的新建与改造提供理论依据与技术参考。

1 试验工艺与方案

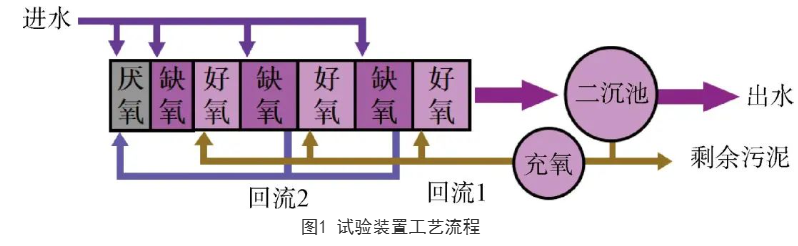

1.1 工艺流程

试验采用如图1所示的三级AO工艺装置,配备多点进水、污泥回流及曝气系统。污泥回流设置有两路:一路从充氧池回流至各好氧区,另一路从缺氧2区与缺氧3区回流至厌氧区。鉴于中试规模的MBR池实际操作与维护难度较大、难以保持长期稳定运行,且本研究聚焦于高DO污泥回流对生化反应的影响,因此选择通过对二沉池回流污泥进行曝气来模拟MBR回流污泥的特性。

1.2试验装置与设计参数

本试验处理规模为0.15 m3/h。如图2所示,本试验装置生化池尺寸(长×宽×高)为2.0 m×1.3 m×1.3 m,有效容积为2.6 m3。生化池共分为7个区域,污水依次通过厌氧区、缺氧1区、好氧1区、缺氧2区、好氧2区、缺氧3区、好氧3区。各级缺氧区与好氧区的容积比设为2∶3,其中,厌氧区与缺氧区内设有立式搅拌器,好氧区内设有曝气盘。二沉池采用竖流式,为实现出水较低的悬浮物(SS),减少SS对出水水质的影响,直径为0.8 m,表面负荷为0.30 m3/(m2·h)。

试验装置总水力停留时间(HRT)为19.1 h,其中厌氧区1.2 h、缺氧1区1.2 h、好氧1区3.5 h、缺氧2区2.9 h、好氧2区4.4 h、缺氧3区2.4 h、好氧3区3.5 h。多点进水系统:由进水管分配至厌氧区、缺氧1区、缺氧2区、缺氧3区,在各进水管上均设有阀门和流量计以保证配水均匀,原始进水分配比采用30%∶20%∶30%∶20%。污泥回流系统:二沉池的回流污泥经充氧曝气后进入3段好氧区,缺氧2区和缺氧3区均回流至厌氧区;通过曝气使污泥充氧池内DO质量浓度达到6~7 mg/L。剩余污泥系统:排放量为260 L/d(污泥龄为10 d)。

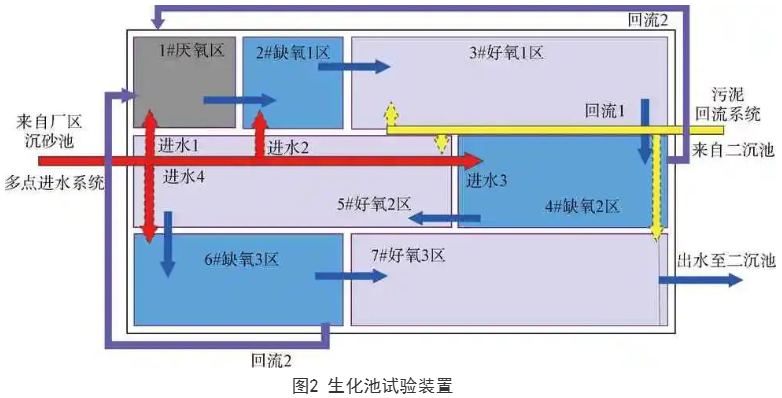

1.3试验原水水质及分析

试验原水取自污水处理厂曝气沉砂池出水。试验原水水质如表1所示,本试验进水C/N(BOD5/TN)为2.0~2.7,而根据《室外排水设计规范》(GB 50014—2006),C/N(BOD5∶TKN)宜大于4,可见进水中的有机碳源严重不足,需要重点关注各反应区内DO的实现条件,控制微氧运行,减少各好氧区的碳源损耗,以增强脱氮效果。

表1 试验原水水质

1.4接种污泥及试验方案

(1)污泥接种

试验装置厌氧区、缺氧区和好氧区活性污泥分别取自厂区生化池相应区域。经一周时间稳定运行后,装置内MLSS达到稳定,沉降性能良好。为进一步模拟MBR工艺的高污泥浓度,进一步向反应池内补充污泥直至MLSS为8 000 mg/L左右。

(2)试验方案

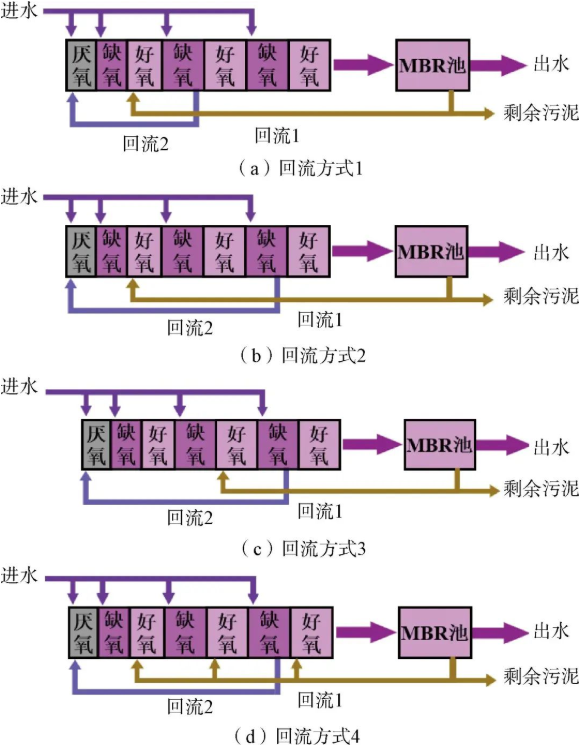

多级AO工艺通常存在3组“好氧/缺氧”单元,与MBR耦合形式下,膜池污泥回流形式选择性较多,将对污染物去除性能产生较大影响。鉴于三级AO工艺存在好氧区至缺氧区的串联形式,对比AAO-MBR工艺可减少好氧区至缺氧区的回流,将膜池回流至好氧1区或好氧2区,然后直接由缺氧区回流至厌氧区,因此,可采用缺氧2区或缺氧3区作为回流点。如图3所示,经过研究存在4种多级AO-MBR工艺污泥回流方式。

图3 多级AO-MBR工艺污泥回流方式

方式1:MBR池回流至好氧1区前端,缺氧2区回流至厌氧区前端[图3(a)]。

方式2:MBR池回流至好氧1区前端,缺氧3区回流至厌氧区前端[图3(b)]。

方式3:MBR池回流至好氧2区前端,缺氧3区回流至厌氧区前端[图3(c)]。

方式4:MBR池回流分别回流至各好氧区前端,缺氧3区回流至厌氧区前端[图3(d)]。

为探究多级AO-MBR工艺的推荐回流方式,本阶段分别对上述4种工艺形式进行试验研究(每种运行工况运行为期一周),对比分析不同回流形式下出水CODCr、氨氮、TN和TP的去除效果,为今后污水处理厂的新建及改、扩建工艺选择及优化路径提供技术支持。

1.5检测指标及分析方法

中试装置稳定运行后,每日进行进出水水质监测。检测指标包括:CODCr、BOD5、氨氮、TN、TP、NO3--N、NO2--N、pH、DO、电导率、MLSS/MLVSS等,测试方法参照《水和废水监测分析方法》(第四版)。为使出水模拟MBR装置出水,本试验出水采用滤后水检测。

2 结果与讨论

2.1对照试验

为探究膜池污泥直接回流至厌氧区后对多级AO工艺的影响,设置对照试验,即二沉池污泥经充氧曝气后直接回流至前端厌氧区。根据相关研究,多级AO工艺进水分配为5∶4∶3时,低C/N下实现了良好的脱氮效果,考虑到本试验装置3级AO单元HRT比为5.9∶7.3∶5.9,将进水分配优化为5∶3∶2。

如表2所示,装置稳定运行后出水CODCr、BOD5和氨氮均能够稳定达到地表准Ⅳ类标准(TN除外),去除率分别为88.31%±0.91%、91.57%±0.69%和95.83%±0.59%,说明在此运行条件下,有机物氧化和硝化反应较充分。因此,相较于常规多级AO工艺,较高的污泥浓度和DO能够在低温条件下(11~12 ℃)保持较高的好氧反应程度。然而出水TN和TP去除效果较差,去除率仅分别为32.37%±3.13%和59.77%±0.94%,尚不能达到一级A排放标准。

结论

(1)多级AO-MBR工艺中膜池高DO浓度(6~7 mg/L)污泥回流若直接回流至厌氧区,将导致厌氧区和缺氧区均无法达到要求的DO环境,导致释磷和反硝化反应无法有效进行,氮、磷去除效果差。

(2)在耦合MBR工艺的形式下,经过生化池多级回流能保证各反应区的DO环境,平衡各反应区的污泥浓度;为进一步强化脱氮性能,在保证出水CODCr和氨氮达标的前提下,可通过微氧控制,在低C/N进水条件下实现TN去除性能的提升。

(3)在水温低于12 ℃时,通过提高MLSS达到8 000 mg/L,并采用回流方式4,在进水TN质量浓度为23~33 mg/L时,能稳定保证去除率达到60%以上,实现出水达到10 mg/L左右;TP去除率也较高,在进水TP质量浓度为2~4 mg/L时,去除率达到85%以上,实现出水低于0.3 mg/L的要求。

(4)在冬季条件下可通过加大污泥回流,实现较高的污泥浓度,保证出水效果,但长期运行会导致污泥老化;水温升高后,根据进水水质可通过加大排泥恢复到常规污泥浓度,促进活性污泥再生。

扫码关注我们